太原市2023高三一模历史试题及答案是什么?相信这是不少太原考生及家长关心的问题,下面一起来看看吧。

24.考古发现,大约建造于公元前3300—2300年间的良渚古城在空间形制上展现出“向心式三重结构”——宫殿区、内城和外城。这一结构在古代礼制社会的都城规划中多次出现。这反映出良渚文明

A.具有高超的建筑水平

B.形成了浓厚的宗族观念

C.凸显出权力中心特征

D.成为中华文明的发源地

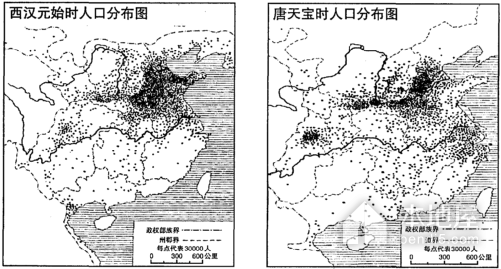

25.观察下图图7和图8中人口分布的变化

图片由网友“粉☆雪樱”提供

图片由网友“粉☆雪樱”提供

A.得益于经济重心不断南移

B.阻碍了北方经济的发展

C.打破了传统人口分布格局

D.导致土地兼并日益严重

26.南宋数学著作《数书九章》中记载了一道数学题:四人合资做生意,人股方式有金、银、盐、钞(特许经营执照)、度牒(可用于免税的出家人身份证明)五种,所获利润为沉香、象牙和胡椒。据此可知,南宋时期

A.进步促进商业发展

B.民间商贸活动较为活跃

C.合资经营成为普遍现象

D.传统社会结构受到冲击

27.明万历三年俺答汗与三娘子所筑“大青城”(今呼和浩特)被万历皇帝赐名改为“归化城”意为“归顺朝廷,接受教化”;清朝初期,位于晋蒙边界的重要关隘“杀胡口”被康熙皇帝赐名改为“杀虎口”。两处地名变更反映出

A.明清君主专制不断加强

B.统一多民族国家得以巩固

C.边疆地区得到有效治理

D.政治智慧助推了民族交融

28.1853年,户部右侍郎王茂荫上奏建议货币改革,将宝钞改为可以兑换金银的钞票,总量以一千万两为上限,并指出“官能定钱之值而不能限物之值”,反对铸造“当五百、当千大钱”。这些建议被咸丰皇帝斥责“专为商言而不问国事”。这表明,清政府当时

A.面临严重财政困难

B.大力推行重农抑商

C.厉行专制闭塞言路

D.注重维护社会稳定

29.1937年10月,抗日军政大学第三期学员挖窑洞、建校舍取得较大成绩,毛泽东赞扬“这是伟大的事业”“是挖开知识分子同工农隔开的一堵墙”。毛泽东意在鼓励抗大

A.要与战争形势紧密结合

B.独立自主改善办学条件

C.要把生产劳动摆在首位

D.要坚定正确的政治方向

30.1948年中央一份关于农村工作的文件指出不能“群众要怎样办就怎样办”不要“忙于进行土地改革”,农民“要在自愿原则下逐步地组织为现时经济条件所许可的以私有制为基础的各种生产的和消费的合作团体”。这一政策旨在

A.废除封建地主土地所有制

B.保障解放战争的顺利发展

C.尊重农民生产独立自主权

D.全面推行经济合作化道路

31.1992年,国务院批准正在改制中的首都钢铁公司获得资金融通权,首钢得以投资创建全国第一家企业银行——华夏银行,按照国际惯例经营金融业务。这表明,首都钢铁公司

A.逐步推进所有制变革

B.主营钢铁业务被弱化

C.经营自主权得以扩大

D.积极应对全球化进程

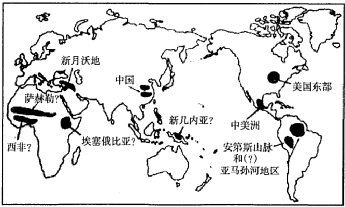

32.图9为世界范围内农业发源地示意图(部分存在争议)。据此可知

图片由网友“粉☆雪樱”提供

图片由网友“粉☆雪樱”提供

A.不同文明可以独立发生

B.世界文明在交流中发展

C.农业起源均处大河流域

D.农耕文明具有扩张潜能

33.史载,1400年,经霍加尔山脉穿越大沙漠的西撒哈拉商道上骆驼数量达12000头;而16世纪初,已下降到每年不足3000头。这一变化

A.加速了西非帝国衰落

B.导致了新航路的开辟

C.阻碍了欧非经贸交流

D.开启了非美奴隶贸易

34.一战前后,英国议会不断通过授权立法,使内阁获得不经议会参与可直接发布行政命令以代替议会立法的特别权力。这反映出英国

A.议会地位逐步下降

B.权力结构受形势影响

C.政府决策科学高效

D.建立了战时管理体制

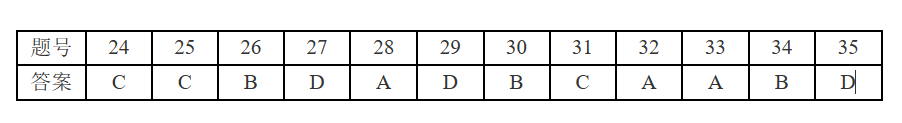

35.下表为世界银行对发展中国家和发达国家国民生产总值年平均增长率统计表。

表中现象的出现

A.改变了两极对峙的格局

B.与新科技革命密切相关

C.表明世界贫富差距缩小

D.有助于国际关系民主化

42.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

18世纪末期到19世纪中期,面对城市形成与发展过程中出现的问题,德国部分城市结合社区中卫生、宗教与教育组织的力量进行济贫改革,英美则发起社区睦邻组织运动,目标在于通过社区组织整合社区资源来扶危济困。二战后,欧美各国大都制定了城市社区自治的法律法规。美国联邦政府自1960年以来相继制定了几部关于城市社区发展的法律和法规,如《住宅和社区发展法》《社区再投资法》和《国家和社区服务条例》等。社区组织行使社区管理职能,由社区居民代表选举产生,多层次的非营利组织遍布各个社区,他们为社区提供各种各样的专业性和差异性服务,每年约有9000多万人次的志愿者从事社区服务工作,庞大的志愿者队伍为美国的社会管理和公共服务提供了强有力的人力和智力保障。

——摘编自吴素雄、吴艳《欧美国家社区治理的结构、功能及合法基础》等

材料二

新中国成立后,在城市建立了一种以“单位”治理社会的体系,各个企事业单位从属干各级政府,城市成员从属于各个单位,国家与城市社会几平是重合的。1986年初,民政部门首次将“社区”概念引入基层管理,开始倡导和推动社区服务工作,并于1995年制定《全国社区服务示范城区标准》随之在全国推行。2000年,民政部(关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,标志着社区建设成为城市基层社会管理的新方向。除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。通过居民会议议事协商和民主听证等形式,社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。2017年,《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》发表,体现了我国社区建设由“社区管理”向“社区治理”的转变。

——摘编自邱梦华《城市社区治理(第二版)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方近代社区产生的背景(8分)

(2)根据材料一二并结合所学知识指出与美国相比,中国城市社区发展的特点。(8分)

(3)根据材料二并结合所学知识简析中国城市社区建设的意义。(9分)

43.阅读材料完成下列要求。(12分)

材料

“士”作为古代社会结构的重要组成部分,其发展演变具有深厚的时代烙印,下表是不同时期“士”涵义及身份地位的发展变化。

——摘编自冯尔康《先秦至近代前期中国社会结术演变简史等》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或任一历史时期对“士”涵义的变化进行解读。(要求:明确写出变化解读逻辑严密史论结合表述清晰)

44.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

梁启超无疑是受到孟德斯鸠、黑格尔及达尔文等人“地理环境决定论”的影响,他在多篇论述中指出“地理与历史,最有密切之关系,是读史者所最当留意也。高原适于牧业,平原适于农业,海滨河渠适于商业。寒带之民,擅长战;温带之民,能生文明。凡此皆地理历史之公例也”“地理影响形成民族特别性格,而此种性格,递代遗传,旋为历史上主要之原动力”。但他同时认为“谓物质的环境县万能力”仅“含有一部分真理”“人类之所以秀于万物,能以心力改造环境,而非偶然悉听环境所宰制”。

——摘编自梁启超《地理与文明之关系》(1902)等

材料二

二战后,为了批判法西斯与西方地缘政治学说,斯大林在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》一文中指出“地理环境可以加速或延缓社会发展的进程,但对社会发展不起决定作用”;“社会发展的决定力量是‘社会物质生活条件’或‘物质资料的生产方式’即人们生存所必须的谋得方式”;“地理环境不可能成为社会发展的主要原因,因为在几万年间几乎保持不变的(自然地理)现象,决不能成为几百年间就发生根本性变化的(社会制度)现象的主要原因”。

——据《斯大林文选》上卷等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括梁启超与斯大林二人观点的不同之处,并简要分析其历史原因。(9分)

(2)请以中国史与世界史各举一例,简要说明“地理与历史,最具有密切之关系”。(6分)

图片由网友“粉☆雪樱”提供

图片由网友“粉☆雪樱”提供

42.(25分)

(1)工业革命的兴起与发展;城市化进程加快;社会问题不断出现;原有救济方法的不足;城市基层治理的传统等。(8分,每点2分,任答4点即可)

(2)起步晚;发展快;与改革开放密切相关;具有一定的行政色彩;社区管理多元化;社区建设与时俱进等。(8分,每点2分,任答4点即可)

(3)提升居民生活质量,增强居民幸福感;维护社会和谐稳定;提升中国社会治理水平;促进基层民主自治,保障社会主义民主政治建设;体现中国特色社会主义制度的优越性等。(9分,每点2分,任答4点给9分)

43.(12分)

评分建议:

(1)变化:0~3分。能准确写出整体或任一历史时期“士”涵义的变化。

(2)解读:

①第一层次:7~9分。能从时代背景、过程、影响、评价等方面充分说明“士”涵义的变化;逻辑严密,表述清晰。

②第二层次:4~6分。对“士”涵义变化解读较充分;逻辑较严密。

③第三层次:0~3分。对“士”涵义变化解读不充分;逻辑混乱,表述不清。

示例一:

变化:春秋末年到战国时期,士从贵族阶层变为知识分子的统称。

解读:春秋战国时期,随着铁犁牛耕技术的使用推广,井田制逐渐瓦解,宗法分封制走向崩溃,贵族政治日益被削弱,统治阶层出现分化,部分败落贵族下移成为以技能和知识生存的士人。而各国改革发展和成就霸业的现实需求,私学兴起、学术下移和文化教育的发展,为潜在于民间的优秀人才提供了充分施展的空间。这些士人通过所拥有的知识来实现自己治国平天下的政治愿望,由此士从贵族阶层变为知识分子的统称。

这一变化不仅反映了春秋战国时期的社会进步与变革,也促进了社会转型,推动了百家争鸣局面的形成,奠定了后世中国传统知识分子的基本价值取向与文化心态。

示例二:

变化:中国古代,“士”的内涵因时而变,由等级划分到社会分工。

解读:周代分封宗法制下,“士”作为卿大夫的家臣,是最基础的贵族,体现了森严的等级色彩。春秋战国时期,礼崩乐坏,私学兴起、学术下移和文化教育的发展,使士从贵族阶层变为知识分子的统称。秦汉时期,统一多民族国家形成,官僚制度逐渐确立,“士”既指军队中的将士,也指在中央政权和州郡县供职的官吏。汉武帝尊崇儒术、重用儒生,确立以察举制为代表的新的选官制度,“士”形成一种社会力量,与宗族的关系日益紧密。经东汉豪强地主势力发展及魏晋以来九品中正制的实施,“士”与“族”进一步结合,固化为“士族”这一特殊阶层,士庶对立。隋唐以后,中央集权加强,庶族地主力量发展,科举制产生,士族退出历史舞台,“士”作为特定阶层保留。直至宋代以后,成为一般读书人的泛称,是社会分工的体现,而不再具有鲜明的等级色彩。

这一变化不仅反映了中国古代社会进步与变革,也推动了官僚政治、文化教育的发展和社会阶层的流动,并逐渐形成中国传统知识分子的基本价值取向与文化心态。

(说明:示例只作为评分参考,不作为唯一标准答案。)

44.(15分)

(1)不同:梁启超认为地理环境对历史发展有重要影响;斯大林基本否认地理环境对历史社会的影响。(3分)

原因:梁启超受西方思想的影响,意在救亡图存;(3分)斯大林受意识形态影响,力图维护国家利益。(3分)

(2)评分建议:6分,中国史与世界史各举一例,每例各3分,其中史实1分,说明2分,史实清楚,说明有力即可。

中国史示例:

示例1:五族内迁:魏晋南北朝时期的五族内迁,很大程度上是因地球寒冷期的到来,中高纬度草原地带的游牧民族受到环境恶化的压迫,向南迁徙。

示例2:孝文帝迁都:一定程度上是受平城大同地区的自然气候影响,不利于王朝发展。

世界史示例:

示例1:印第安文明的衰落:古代美洲印第安文明受较为封闭的自然地理环境影响,未能发生内部及与外部之经济文化交流,是美洲古文明衰落的重要原因之一。

示例2:“不列颠之战”的胜利:在世界反法西斯战争中,英吉利海峡成为天然地理屏障,对盟军扭转战局起到了至关重要的作用。

(说明:示例只作为评分参考,不作为唯一标准答案。)